戦争が始まってしまった。大国が宣戦布告まで行い、世界全体を今後も大きく巻き込むだろう戦争が始まってしまった、という意味で。

コロナワクチン3回目の副反応でがっつり寝込んでいた日(2022年2月24日)、世間はえらいことになっていた。

Twitterでちらと見たツイートで、国際法を学ぶ学生が教授に「ウクライナで戦争が起こった今、私たちが法律を学ぶ意味は何なんですか」と議論をふっかけてきた、という話があった。熱い話だと思った。

それに関連して思い出したのだけど、以前から少し気になりつつ、「ペンは剣よりも強し」という言葉の背景を、きちんと調べたことがなかった。

●希望か、皮肉か?

この言葉は、一般には「言論は暴力よりも強い影響力を持つんだぜ」と、非暴力による闘争を支持し、希望を持たせようとする意味合いで語られる。

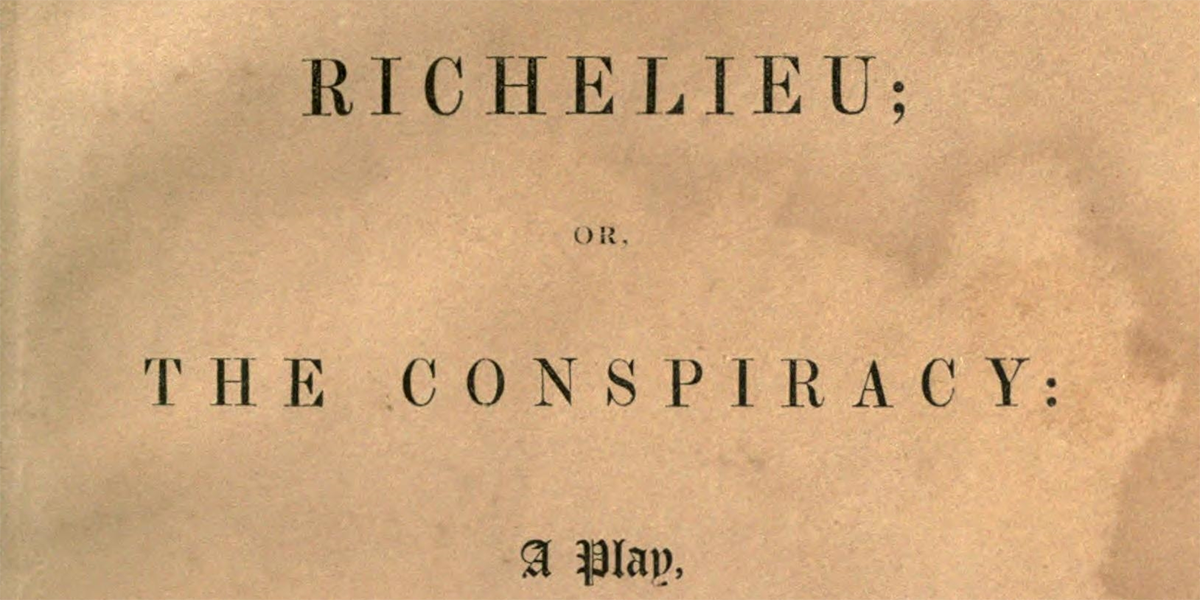

しかし、本来はもっと皮肉が利いた言葉なんだという説明を見る機会もあった。原典であるエドワード・ブルワー=リットンの戯曲「リシュリュー」では、17世紀フランスの枢機卿であるリシュリューが処刑の指示書にサインをしながら、「俺はペン(によるサイン1つ)で敵を葬り去れるのだ」という意味で言う台詞である、といった話。最初にこういう話を読んだのは、確か「ゴーマニズム宣言」あたりだったと記憶しており、かなり眉唾な話ではあるが。

「ペンは剣よりも強し」というカッコいい言葉に異なる解釈がある、ということには引っかかりを覚えつつ、自分で「リシュリュー」を読む機会もなく、長らく特に関心を向けずにいたのだが、この言葉が開成中学・高等学校や慶應義塾大学でポリシー的なものとして取り入れられている、と知って、あらためて興味がわいた。

教育理念(開成中学・高等学校)

[ステンドグラス] 慶應義塾「ペンマーク」

「ペンは剣よりも強し」という言葉を聞いて、最初にの皮肉な解釈をする人は相当のひねくれ者だと言えるだろう。

現代においては「情報戦重要」と意味でも、この言葉を解釈できるかもしれない。今回、ロシアのプーチン大統領は侵攻開始に合わせてYouTubeで演説を行い、自らの正当性を主張した。

他方で、皮肉な解釈にも一理ある気はする。言論の力が暴力を超えるには、前提としてシステムなりルールなりがなければ難しい。

「ぺんは剣よりも強し」という言葉がこれだけ慣用句として定着しているのは、言葉通りの意味では明らかにおかしい(自然の摂理に反する)が、同時に、明らかにそれだけではないとも感じさせるからなのだろう。

「ペンは剣よりも強し」と同様の意味の言葉は「リシュリュー」以外にも古今東西にあるようだ。Wikipediaの「ペンは剣よりも強し」の項目に、いろいろと並んでいる。